在学生のみなさんへ

カリキュラムツリー

カリキュラム概要

卒前~卒後 一貫教育プログラム

学びの街・京都の恵まれた環境に広がる、河原町、広小路、下鴨、北部の4つのキャンパス。設立以来、脈々と受け継がれてきた教育理念のもとに、歴史と伝統に培われた独自の基礎・臨床医学の統合カリキュラムによって、新たな時代を拓く医師及び医学研究者を育成しています。

教養・医学基盤教育

教養・医学基盤教育では、人類が築き上げてきた知の体系を学ぶと同時に市民としての自己を確立することを目指します。また、医学を学ぶための基盤教育も行います。将来、医師・医学研究者となる医学生は、語学や自然科学の基盤的な学力を養うと同時に、人類・世界の未来を担う幅広い教養と視野を持ち、他者を理解するコミュニケーション能力を養うとともに、現代の諸問題を理解するための知識とその解決策を探る判断力を培う必要があります。本学附属病院での早期体験実習や基礎・社会医学系研究室で、自ら考え主体的に研究に取り組む実習カリキュラムも用意されています。

入学~卒前臨床実習~卒後臨床研修までの8年間をサポート

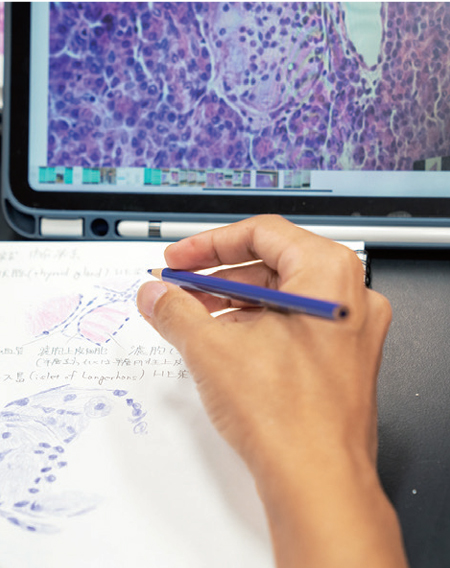

基礎医学

基礎医学は人間の体の構造と機能を究明する学問であり、医学・医療の根幹をなす分野です。生命現象がどのようなメカニズムで精密に制御され調和を保っているのかを分子、形態、機能の多角的側面から学びます。さらに、このような制御や調和が乱れて修復できなくなった時、疾病が起こるということを理解します。第2学年で解剖学、生理学、分子医科学、病理学、感染病態学、免疫学及び薬理学を学修し、臨床医学を学ぶ基礎を築きます。

臨床医学

臨床医学の進歩はめざましく、臨床医には高度に細分化された専門知識と技能が要求されています。同時に、それらを統合して受け止め、幅広い理解の下に臨床医学を実践できる能力も必要です。本学では、このような資質を持った医師の育成を目指して臨床医学の教育を進めています。また、附属病院が誇る世界トップレベルの最先端医療に触れることにより、医療の持つ無限の可能性を感じることでしょう。

社会医学

保健・予防医学では、分子レベルの手法から人々を集団として捉える疫学的手法まで、様々な方法を活用して社会との関わりにおける健康課題の解決を目指します。また、法医学では、現代社会における犯罪の複雑巧妙化、死因不明死体の増加、死因の複雑化、虐待事案の増加、医療関連死の増加など、数々の社会問題への評価・対応を法律的及び医学的視点から学びます。

CBT/OSCE

第4学年の秋には、全国レベルの統一テストであるCBT(Computer-Based Testing)と、臨床実技の試験である OSCE(Objective Structured Clinical Examination)を受験します。両者に合格し、全ての臨床医学科目の座学の履修を完了すると「臨床実習生(医学)」(Clinical Clerkship Student)の認定証が交付され、臨床実習への参加が許可されます。

白衣授与式

「臨床実習生(医学)」に認定された者には、「白衣授与式」で大学のロゴマークの刺繍のついた白衣が学長から授与されます。学生たちは身の引き締まる思いで白衣に身をつつみ、附属病院での臨床実習に臨みます。

臨床実習(クリニカルクラークシップⅠ・Ⅱ)

第4学年後半から始まる臨床実習では、医療チームの一員となって医療現場を経験し、様々な疾患の病態や診断・治療を学びます。臨床実習で得られる知識や技能はとても大切なものです。 CCIでは少人数の班に分かれてすべての診療科や部門をローテートし、主に外来や入院の患者を対象とした実習を行います。ここでは単に暗記した知識だけで対応するのではなく、自ら問題を見出し、自ら問題を探究・解決するという姿勢が求められます。また、医師が患者や家族といかに関わっていくべきかを学びます。 後半のCCⅡでは、主として本学の教育関連病院で実習を行い、大学病院とは異なる臨床現場を経験します。各病院の担当医は本学の臨床教授等を兼ねており、大学と教育関連病院が一体となった有機的な臨床実習が行われています。